四重證據(jù)法求證昆侖神話歷史

葉舒憲

【學(xué)術(shù)爭鳴】

6月8日,《光明日?qǐng)?bào)》刊發(fā)仝濤研究員文章,讓青海省瑪多縣扎陵湖畔的37字石刻,在沉睡多年之后,成為這個(gè)夏天最引人注目的文化新聞之一。石刻文字,作為人文研究的第二重證據(jù),究竟能為學(xué)界帶來怎樣的信息?自王國維1925年首創(chuàng)“二重證據(jù)法”以來,恐怕很少有比扎陵湖畔的五大夫翳采藥石刻更生動(dòng)、更鮮活的案例了。

前不久,我隨青海社科院考察團(tuán)實(shí)地考察石刻,考察團(tuán)多數(shù)專家認(rèn)為扎陵湖石刻偽造的可能性較小,為真的可能性較大。筆者對(duì)此持相對(duì)保留意見。即便多數(shù)專家的看法是對(duì)的,采藥石刻就是秦人五大夫翳刻寫的,就真能“實(shí)證”先秦及秦代所認(rèn)識(shí)的昆侖在今日認(rèn)定的黃河真源嗎?答案是:未必。而且我認(rèn)為,石刻文字無論真?zhèn)危甲阋则?yàn)證文學(xué)人類學(xué)在2009年首次提出的有關(guān)中國文化傳統(tǒng)認(rèn)知的理論命題——神話中國。

6月25日,黃河正源之扎陵湖彩虹景色。葉舒憲攝/光明圖片

一百年前,現(xiàn)代學(xué)者王國維提出“二重證據(jù)法”。如果說“一重”“二重”證據(jù)皆為文字證據(jù)(即“書證”)的話,那么,“三重證據(jù)”“四重證據(jù)”都不是文字證據(jù)。“三重證據(jù)”特指活態(tài)傳承的民族民間文化現(xiàn)象,包括口傳與非遺;“四重證據(jù)”則指考古發(fā)現(xiàn)的遺址、文物和圖像。后者更近似于法庭審判時(shí)所看重的“物證”。

在“四重證據(jù)法”引導(dǎo)下,我參與了2013年開啟的“玉石之路”系列考察活動(dòng),至2024年7月的第17次考察,堅(jiān)持12年,總行程約6萬公里,覆蓋西部各省區(qū)數(shù)百個(gè)縣。2014年第二次“玉帛之路”文化考察(河西走廊道)時(shí),我們?cè)摹独雠c祁連——黃河重源之神話地理觀》(見《玉石之路踏查記》,甘肅人民出版社2015年,第170-174頁),提示漢武帝欽定新疆南疆昆侖山之前,在先秦人意識(shí)中的昆侖是包括祁連山在內(nèi)的西部產(chǎn)玉之山。

“河出昆侖”是華夏神話中最重要的地理觀,成為黃河流域居民的共同信念。黃河“重源說”有效地將青海積石山下的實(shí)際黃河與想象中在西域的昆侖山河源串聯(lián)起來,成為一個(gè)龐大的水系整體。羅布泊即古代的蒲昌海,被視為昆侖河水向東流注的產(chǎn)物,由此潛入地下成為暗流,這是先民基于沙漠戈壁地帶的水流經(jīng)常干涸(成為無定河、禿尾河)的日常經(jīng)驗(yàn),想象出來的黃河上游情況。

清乾隆皇帝在乾隆四十七年(1782年)派遣侍衛(wèi)阿必達(dá)前往青海尋找黃河真源,將河源由星宿海上溯到噶達(dá)素齊老峰。乾隆欽定的《河源紀(jì)略》一書,仍然維持舊說與新說的調(diào)和觀點(diǎn),堅(jiān)決不放棄“潛流地下”的神話想象景觀。可以說,古代人生活在“河出昆侖”的虛擬現(xiàn)實(shí)中,將母親河理想化為“(天)帝之下都”——西王母大神掌握世間唯一的永生不死藥之圣地。

從知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意義看,即便37字石刻中的“昆侖”二字辨識(shí)無誤,那也只能代表五大夫的個(gè)人觀點(diǎn),而未必是源于先秦時(shí)代華夏人的普遍認(rèn)識(shí)。因?yàn)楣偶畜w現(xiàn)的先秦人對(duì)昆侖的認(rèn)識(shí),綁定了三個(gè)必要的條件:西王母所在、河出昆侖、玉出昆岡(《戰(zhàn)國策》稱昆山之玉)。

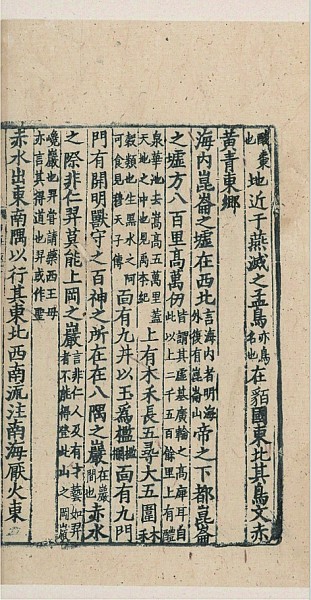

宋刻本《山海經(jīng)》。

黃河發(fā)源于青海三江源地區(qū)星宿海,這是現(xiàn)代科學(xué)地理學(xué)的發(fā)現(xiàn),先秦時(shí)代的古人豈能提前預(yù)判?我在河源區(qū)的短暫停留期間,專門和地礦專家穆桂金研究員做過采樣和交流,尚未發(fā)現(xiàn)有透閃石玉料的存在(只采集到石英巖和大理石類)。河源區(qū)的具體地質(zhì)環(huán)境,不利于透閃石玉的生成,而真正產(chǎn)玉的地點(diǎn),則在扎陵湖以西五百多公里之外的格爾木地區(qū),即東昆侖山野牛溝一帶。該玉礦是1992年才得到正式開發(fā)的,在此之前就連本地人也根本不知透閃石玉的存在,更不用說漢代前的中原人了。

黃河假源頭在新疆和田昆侖山,誤傳兩千年。但這乃是華夏傳統(tǒng)的“信仰之真”,對(duì)應(yīng)著“神話中國”的命題。古人若有科學(xué)求實(shí)精神或科考行為,就不會(huì)容忍黃河“重源說”和地下潛流千里說的長久權(quán)威性。

對(duì)于扎陵湖石刻較為穩(wěn)妥謹(jǐn)慎的命名法,筆者贊同王子今教授的意見,不宜直接用“昆侖石刻”或“采藥昆侖石刻”的措辭,而應(yīng)依照慣例,稱為“扎陵湖石刻”(子今教授建議用“尕日唐石刻”,竊以為這小地名過于冷僻)。將青海的三江源地區(qū)視為昆侖,這很難說是先秦時(shí)代的地理觀。即便是真的,也只是一例孤證,還不足以顛覆傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)。此前沒有古人片言只語提及;此后也后無來者。直到一千多年后的元代和清代,才有官方派出的團(tuán)隊(duì)到青海三江源地區(qū)探究黃河源頭的舉動(dòng)。

依照文學(xué)人類學(xué)一派的觀點(diǎn),篩選先秦時(shí)代的昆侖山,必須將是否出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉石(透閃石,而不是蛇紋石或大理巖之類似玉美石)作為前提。這樣做的理由很簡單:漢武帝為何讓先秦以來流傳已久的昆侖美名,指認(rèn)到新疆于闐南山這座大山?據(jù)司馬遷《史記》記載,只有一個(gè)指標(biāo):“其山多玉石。”

《山海經(jīng)》稱西王母所在的昆侖為“玉山”,《穆天子傳》則稱“群玉之山”。如此看,在張騫通西域的“鑿空”以前,有沒有其他出產(chǎn)玉石的西部大山呢?如果有,那才是遵循“物證優(yōu)先”原則可以認(rèn)定的原始昆侖山所在。

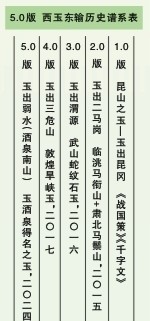

從西玉東輸歷史譜系表中可以看到,1.0版西玉東輸史代表的是“一重證據(jù)”,即傳世先秦古書中記錄的昆侖山產(chǎn)玉的舊知識(shí),而且是戰(zhàn)國時(shí)代家喻戶曉的流行意識(shí)。而2.0至5.0版的新知識(shí),則是“玉帛之路”系列考察依次得出的認(rèn)識(shí),尤其以2024年7月第17次考察所得出的認(rèn)識(shí)更加具有啟示性——在新疆以外的河西地區(qū)找到類似和田玉籽料的弱水玉籽料實(shí)物標(biāo)本。

華夏文明之昆侖觀的演化史,可簡化為三段論的交替出現(xiàn)過程:前二段的昆侖觀皆為神話歷史觀,唯有現(xiàn)代科學(xué)的自然地理昆侖觀,才是祛魅神話色彩之后的現(xiàn)實(shí)主義觀點(diǎn)。可惜它來得太晚,輩分上只能屈居“孫輩”。

“祖輩昆侖”:先秦至西漢的昆侖觀,想象中的河源與玉源,神話理想化的天國到人間的神圣中轉(zhuǎn)站,永生不死理想所寄托。三大標(biāo)記:西王母所在,河源所處,美玉所出。

“父輩昆侖”:漢武帝欽定昆侖在新疆和田的昆侖山,自西漢武帝時(shí)代以來延續(xù)兩千年,直到現(xiàn)代科學(xué)地理學(xué)證明河源在青海才宣告失去合理性。

“孫輩昆侖”:現(xiàn)代的昆侖觀,黃河正源,在青海,卻尚未發(fā)現(xiàn)玉石礦源。

我們更傾向于2024年7月第17次玉帛之路(酒泉道)考察所得出的較新認(rèn)識(shí):原始昆侖,即先秦時(shí)代中原人盛傳的、作為黃河源頭并盛產(chǎn)美麗玉石的西部大山,應(yīng)該包括西秦嶺到馬銜山玉礦,再到祁連山兩大已知玉礦(敦煌三危山旱峽和酒泉弱水)和肅北馬鬃山玉礦,這樣就基本上串聯(lián)起關(guān)中地區(qū)以西至新疆天山以東的全部大山脈。原始昆侖或稱“祖輩”昆侖幾乎相當(dāng)于橫貫甘肅省全境的東西向山脈的總稱。在史前時(shí)代,能夠銜接起河西走廊與渭河流域的兩個(gè)用玉的文化“齊家文化”和“四壩文化”。如果當(dāng)下關(guān)注扎陵湖畔采藥石刻的眾多學(xué)者中,能夠稍稍關(guān)注非常冷門的“四壩文化”研究,尤其是四壩文化之人就地取材的美玉生產(chǎn)和使用情況,那就能回答如下難題:是什么人早在張騫之前千年,就已經(jīng)實(shí)踐了“鑿空”偉業(yè)?

“四壩文化”人群在河西走廊西段切磋琢磨美玉、制作玉權(quán)杖頭的年代,要比秦國五大夫翳組團(tuán)來青海采藥,足足早一千多年。誰是先于張騫而開辟“鑿空”大業(yè)的問題,就此能得到水落石出的物證線索。至于比“四壩文化”更早的昆侖玉山,應(yīng)該首推位于蘭州以東百公里左右的馬銜山,那里是齊家文化海量用玉的主產(chǎn)地。

唯有在文獻(xiàn)證據(jù)與實(shí)物證據(jù)達(dá)到吻合對(duì)應(yīng)的情況下,論證的可信度才有保障。相比而言,更加確鑿的證據(jù)不是書證(文字記錄),而是物證。

出于物證優(yōu)先的考量,我向科考組織方提出建議,在條件允許的情況下,圍繞扎陵湖石刻展開考古調(diào)研或試掘摸底工作。兩千年前秦人采藥使團(tuán)外加車馬糧草,應(yīng)是一個(gè)不小的群體,他們跋涉至千里之外的高海拔無人區(qū),不可能不留下一些蛛絲馬跡。哪怕是吃剩下的動(dòng)物骨骼,只要通過當(dāng)今的科技手段能夠證明,這樣就能有條不紊地推進(jìn)求證工作。

酒泉南山作為祁連山脈中部的高峰,加上弱水、美玉這兩個(gè)必要條件,至少可以判定它就是商代以前的一座昆侖山。弱水出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)透閃石玉料的情況,古書中沒有任何記錄,不做田野調(diào)查和標(biāo)本采樣的工作,就永遠(yuǎn)弄不明真相。2024年夏的一場(chǎng)龍卷風(fēng),成為天賜良機(jī),讓我們能夠在黑河(即弱水)故道的河床里,直接采集到透閃石玉的籽料的獨(dú)家證據(jù)。

格爾木的大山脈,如今被定名為“東昆侖”,雖盛產(chǎn)透閃石玉料,卻不像新疆昆侖山那樣,既有山料又有籽料,因?yàn)檫@邊缺乏生成籽料的自然地理?xiàng)l件。河西走廊西段的“四壩文化”的用玉研究,成為確認(rèn)先秦昆侖所在的重要旁證,而“四壩文化”與“齊家文化”的關(guān)聯(lián),則能貫通河西走廊與中原文化的聯(lián)系:“齊家文化”是中國史前最后一個(gè)繁榮的玉文化遺址,其在地理分布上恰好位于河西走廊至中原之間的廣大地域。“齊家文化”的延續(xù)時(shí)間和分布空間,目前看來是所有史前文化中最接近傳說中的夏王朝的一個(gè)。21世紀(jì)初在積石山下黃河邊新發(fā)現(xiàn)的喇家遺址,便大量使用玉禮器,若采用出土文物玉器與玉料實(shí)物對(duì)照的方式,就能順藤摸瓜找到喇家遺址用玉的礦源,這也就等于直接找到又一個(gè)四千年前的“祖輩”昆侖山。

五大夫翳的采藥團(tuán)隊(duì)所追求的一定不是醫(yī)學(xué)上的治病之藥,而是中國神話第一大英雄后羿從西王母那里獲得的天下唯一秘方——長生不老藥!按照漢代緯書的神話歷史敘事,古往今來能夠登上昆侖并采到不死藥的人,僅有一位。

《博物志》引《河圖括地象》云:

“地部之位,起形高大者有昆侖山,從廣萬里,高萬一千里,神物之所生,圣人仙人之所集也。出五色云氣、五色流水,其泉南流入中國,名曰河也。”

《山海經(jīng)·海內(nèi)西經(jīng)》又云:

“在八隅之巖,赤水之際,非仁羿莫能上岡之巖。”

此處突出了昆侖山的高大神秘、難以接近,特別強(qiáng)調(diào)登上其山巖需要如羿一般的非凡能力。秦國五大夫何德何能,居然能夠比肩神話時(shí)代第一大英雄?

最后再次強(qiáng)調(diào):有沒有必要以是否出玉來確認(rèn)先秦時(shí)代的昆侖觀?拙文《河出昆侖神話地理發(fā)微》已給出理由:

在西漢武帝之前的泛指的昆侖,是怎樣的情況呢?以《山海經(jīng)》為例,該書十多處講到昆侖,其中有三個(gè)標(biāo)志可以留意,即同為西王母、河源、玉源所在地。三個(gè)標(biāo)志中的西王母為神話人物,河源為神話地理(想象),唯有玉源地這一點(diǎn)是有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的,雖然也被神話化的氛圍籠罩。

確認(rèn)先秦的昆侖觀,有這三個(gè)指標(biāo),其中兩個(gè)已被今人認(rèn)定是虛擬的或想象的,那么唯一具有現(xiàn)實(shí)性的可求證的指標(biāo),便只剩下一個(gè)“物證”:是否出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉石。十一年來的玉路考察,被四重證據(jù)法所篩選出來的原始昆侖,形成一種五千年來的多米諾式生成脈絡(luò)——越是年代早的,便越靠近中原:天水武山縣鴛鴦山(玄玉即墨綠色蛇紋石玉礦),臨洮馬銜山(透閃石玉)和祁連山弱水玉礦與敦煌玉礦,肅北馬鬃山玉礦。希望按照物證優(yōu)先原則,借助這次青海昆侖科考的東風(fēng),再度啟動(dòng)中國西部玉礦資源區(qū)的青海分區(qū)調(diào)研工作,先努力解決一系列史前遺址如宗日遺址、喇家遺址、夏爾雅馬可布遺址等出土玉器的玉料來源之謎,或能為祖輩的昆侖譜增添實(shí)實(shí)在在的新內(nèi)容。

(作者:葉舒憲,系上海交通大學(xué)人文學(xué)院資深教授、神話學(xué)研究院首席專家)

《光明日?qǐng)?bào)》(2025年07月09日 08版)

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國

學(xué)習(xí)強(qiáng)國 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證編號(hào):6212006002 | ICP備案:隴ICP備17001500號(hào) | 經(jīng)營許可證編號(hào):甘B2-20060006 | 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號(hào):(甘)字第079號(hào)增值電信業(yè)務(wù)許可證編號(hào):甘B2__20120010

食品藥品監(jiān)管總局投訴舉報(bào)電話:12331 | 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:12377

主辦:甘肅中甘網(wǎng)傳媒有限責(zé)任公司 | 本網(wǎng)常年法律顧問團(tuán):甘肅和諧律師事務(wù)所(0931-8580115)甘肅天旺律師事務(wù)所(0931-8864528)

Copyright © 2006 - 2024 中國甘肅網(wǎng)(GSCN.COM.CN) All Rights Reserved

網(wǎng)站簡介 | 人才招聘 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 違法和不良信息舉報(bào)電話: 0931-8960109 0931-8960307(傳真)